(本文為作者任職《上下游新聞》期間發表作品〈讓靈魂會癢到跑掉的、吃了會尿很遠的植物,利卡夢的小孩與他們的菜〉,原文刊載於此)

◎文/陳品君

部落一角,活動中心斜坡旁幾顆立正站好的檳榔樹間可見裝飾圍籬──今天可能是「捕夢網」、「花環」,隔兩天可能是「人面蜘蛛」。大人先是擬定圖案外形與骨幹,隨季節變化材料;孩子發揮巧思將綠葉紅花填補入裡──學校隔著一道自然系圍籬,與產業道路、住家、活動中心層層疊疊相望。

太陽熱情如火的六月中,自然系圍籬旁的活動中心驪歌響起,台東卑南利嘉國小五位畢業生穿過芋葉、小米、紅藜、黃瓜等蔬果藤木裝飾搭建而成的植物拱門,象徵邁向人生新階段。舞台背景裝飾則有鳳梨、月桃果、腎蕨、山藥等,這些植物好朋友日日夜夜在田間、林道、菜園、校園、部落餐桌上陪伴在場的孩子。而他們與孩子祖先緊密聯繫落下的生活智慧,從山林鄉間、從代代相傳,收進了《你是我的菜:利卡夢生活植物》一書中。

卑南族部落利卡夢,民族植物傳承文化

「利卡夢」是台東卑南族其一部落傳統名稱,外界多稱「利嘉」,源自卑南語Likavung。相傳Likavung祖先在這片土地種植芋頭,收成時不僅長得又多又茂盛,芋葉形狀更是大如帽。卑南語帽子叫kabung,因此族人稱此地Likavung(利卡夢)。

延續利嘉林道植物調查研究基礎,由林務局台東林區管理處與台東縣永續發展學會結合部落耆老、利嘉國小師生以及社區巡守隊,歷經3年共同參與「民族植物」課程與專書製作。

「植物的生活文化是很重要的事情。透過小朋友學習與調查、耆老與中生代報導或者是再學習最後成書,這些對族人認識周遭生活植物與文化傳承有大大提升作用。」台東縣永續發展學會總幹事黃正德提到,到了學期尾聲,小朋友都能認識20種以上植物,大人也為了教小孩再向長輩學習和詢問。透過系統性資料整理和編排,民族植物課程資料還能加以留存。

《你是我的菜:利卡夢生活植物》

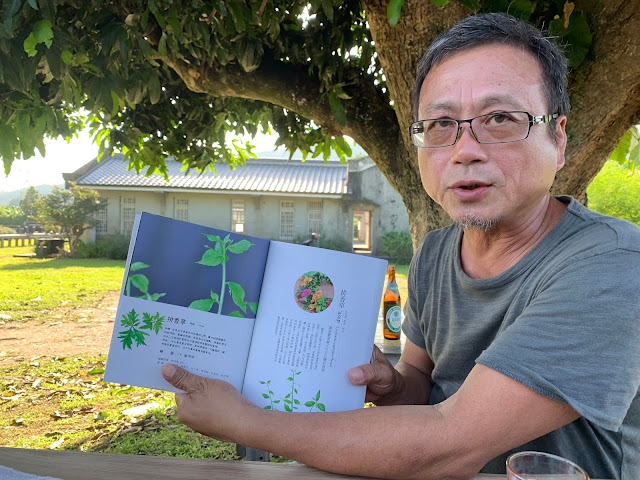

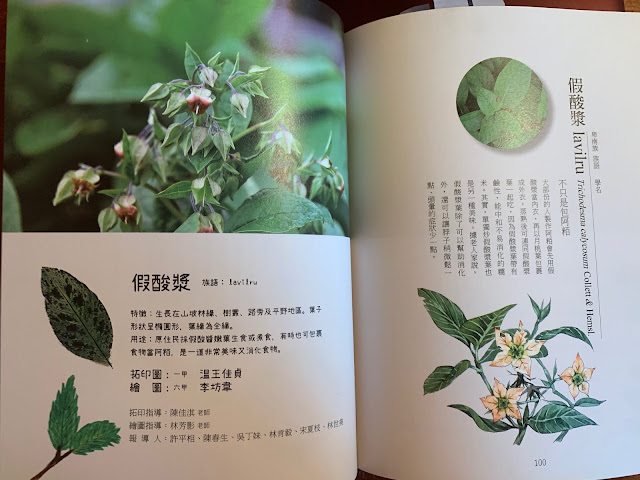

《你是我的菜:利卡夢生活植物》書中節選55種利嘉在山林、原野、部落常見的生活植物。版面編排上,左半邊上方是植物實景照;下方是學生觀察植物特徵、詢問耆老植物特徵與用途的口述整理記錄,也包含低年級拓印和高年級學生繪圖;右半邊則是台東縣永續發展學會執行秘書陽美花根據文獻和耆老口述綜合書寫,有時穿插簡單家常料理方式。

陽美花說,書寫上屏除生硬敘述,採用平易近人直白描寫,像是「咬人貓lingatren—讓靈魂會癢到跑掉的植物」、「野牡丹adas—吃了可以尿很遠的植物」、「臺灣山蘇lukutr-美味下酒菜」。

「書中把植物母語突顯出來,讓年輕小孩也能學習,傳承意義在裡面。我們也把這本書送給部落──著作權就給部落永久使用。」台東林區管理處處長劉瓊蓮在新書發表會上強調專書的傳承意義,她提到書中的生活智慧歸於部落,無償開放專書授權讓部落日後自由運用。

漢人以為是雜草,部落知道是寶

利嘉社區發展協會理事吳金朗是書中報導人之一,從小和 mumu(卑南語中長輩之意)上山工作,他隨口一提與部落密切相關的植物:山柚。「山柚是可以食用和製作生活器具的植物。它的嫩葉可以食用;傳統器具裡面,可以拿來做木碗、木湯匙。」

吳金朗補充,山柚是低海拔灌木,原本容易在100公尺到500公尺山坡地都可以看到蹤跡,只是山坡地經一定程度開發後,便沒有那麼容易見到。山柚對部落的重要性還可以從這方面觀察:「在漢人村莊不會去食用,可能會當作野草處理掉;不過在我們部落田裡面有就會留著,甚至還會刻意繁殖起來。」

從山林引發教育,師生一起認識植物

學校老師並沒有人是從小就在部落長大,如何從每週一節課的鄉土教育課程帶領學生認識家鄉,不是一件容易的事,加上傳承中斷是部落的難題。而這次學校在與林務局、國本農場合作主題教學設計上,讓孩子大量提問和對話。

負責一年級班級的老師陳佳淇認為:「透過孩子去問家長,讓家長知道:第一,學校正在進行這樣的活動;第二,這也是你應該教孩子,因為野菜來自這片山林。」從孩子提問中,可以讓學校教育銜接家庭教育,而孩子找不到答案,學校也有安排耆老與孩子對話,讓他們從蒐集資料、觀察記錄實作中,跳脫課堂、課本向地方學習。

畢業生圍坐一圈,說起印象深刻的植物。雖然大家不見得可以馬上說出植物名稱,但是七嘴八舌討論起「那個可以做掃把的植物」──其中一位孩子突然想起:「那是山棕,可以綁阿粨(卑南族的糯米粽)。」另一位孩子則想起:「假酸漿葉,年祭的時候,阿嬤會拿來包阿粨。」一位一年級學生溫王佳貞也對假酸漿葉印象深刻,「有一點點苦,很好吃。」她在學校學到以後,成為阿嬤的小幫手,之後和阿嬤一起上山採葉的時候,她能幫忙辨識出來。

「自然系圍籬」裝飾地景

部落一角的「自然系圍籬」地景裝飾,恰恰是學生連同族人善用生活植物的熱情展現。黃正德說:「裡面可以體現幾個東西:構圖、創意,接下來是對植物的使用,過程中也可以學習植物名稱和特性。」

前些日子裡,利嘉村村長林肯毅在民俗植物田野編織課堂上,指著圍籬上的編織品對學生說:「很多人登山在山上為什麼死掉?他們是凍死不是餓死!學會這個可以就地取材遮風、避雨、保暖,而且動物聞不到你──因為身上有草味,黑熊也不會找上你。」學生聽了這段有趣的經驗分享,不禁哈哈大笑。

◎文/陳品君

部落一角,活動中心斜坡旁幾顆立正站好的檳榔樹間可見裝飾圍籬──今天可能是「捕夢網」、「花環」,隔兩天可能是「人面蜘蛛」。大人先是擬定圖案外形與骨幹,隨季節變化材料;孩子發揮巧思將綠葉紅花填補入裡──學校隔著一道自然系圍籬,與產業道路、住家、活動中心層層疊疊相望。

太陽熱情如火的六月中,自然系圍籬旁的活動中心驪歌響起,台東卑南利嘉國小五位畢業生穿過芋葉、小米、紅藜、黃瓜等蔬果藤木裝飾搭建而成的植物拱門,象徵邁向人生新階段。舞台背景裝飾則有鳳梨、月桃果、腎蕨、山藥等,這些植物好朋友日日夜夜在田間、林道、菜園、校園、部落餐桌上陪伴在場的孩子。而他們與孩子祖先緊密聯繫落下的生活智慧,從山林鄉間、從代代相傳,收進了《你是我的菜:利卡夢生活植物》一書中。

|

| 台東卑南利嘉國小畢業典禮布置可見部落生活植物。(攝影/陳品君) |

|

| (照片提供/林務局臺東林區管理處) |

「利卡夢」是台東卑南族其一部落傳統名稱,外界多稱「利嘉」,源自卑南語Likavung。相傳Likavung祖先在這片土地種植芋頭,收成時不僅長得又多又茂盛,芋葉形狀更是大如帽。卑南語帽子叫kabung,因此族人稱此地Likavung(利卡夢)。

延續利嘉林道植物調查研究基礎,由林務局台東林區管理處與台東縣永續發展學會結合部落耆老、利嘉國小師生以及社區巡守隊,歷經3年共同參與「民族植物」課程與專書製作。

「植物的生活文化是很重要的事情。透過小朋友學習與調查、耆老與中生代報導或者是再學習最後成書,這些對族人認識周遭生活植物與文化傳承有大大提升作用。」台東縣永續發展學會總幹事黃正德提到,到了學期尾聲,小朋友都能認識20種以上植物,大人也為了教小孩再向長輩學習和詢問。透過系統性資料整理和編排,民族植物課程資料還能加以留存。

|

台東縣永續發展學會總幹事黃正德期望

《你是我的菜:利卡夢生活植物》

不僅是部落參考書,

還能將文化記憶傳承下去。

(攝影/陳品君)

|

|

| 書中編排風格除了貼近日常生活, 還可以從繪圖與書寫中看見利嘉族人、師生、長輩齊力參與。 (翻攝/陳品君) |

《你是我的菜:利卡夢生活植物》書中節選55種利嘉在山林、原野、部落常見的生活植物。版面編排上,左半邊上方是植物實景照;下方是學生觀察植物特徵、詢問耆老植物特徵與用途的口述整理記錄,也包含低年級拓印和高年級學生繪圖;右半邊則是台東縣永續發展學會執行秘書陽美花根據文獻和耆老口述綜合書寫,有時穿插簡單家常料理方式。

陽美花說,書寫上屏除生硬敘述,採用平易近人直白描寫,像是「咬人貓lingatren—讓靈魂會癢到跑掉的植物」、「野牡丹adas—吃了可以尿很遠的植物」、「臺灣山蘇lukutr-美味下酒菜」。

「書中把植物母語突顯出來,讓年輕小孩也能學習,傳承意義在裡面。我們也把這本書送給部落──著作權就給部落永久使用。」台東林區管理處處長劉瓊蓮在新書發表會上強調專書的傳承意義,她提到書中的生活智慧歸於部落,無償開放專書授權讓部落日後自由運用。

|

| 台東林區管理處處長劉瓊蓮(左) (照片提供/臺東林區管理處) |

利嘉社區發展協會理事吳金朗是書中報導人之一,從小和 mumu(卑南語中長輩之意)上山工作,他隨口一提與部落密切相關的植物:山柚。「山柚是可以食用和製作生活器具的植物。它的嫩葉可以食用;傳統器具裡面,可以拿來做木碗、木湯匙。」

吳金朗補充,山柚是低海拔灌木,原本容易在100公尺到500公尺山坡地都可以看到蹤跡,只是山坡地經一定程度開發後,便沒有那麼容易見到。山柚對部落的重要性還可以從這方面觀察:「在漢人村莊不會去食用,可能會當作野草處理掉;不過在我們部落田裡面有就會留著,甚至還會刻意繁殖起來。」

|

吳金朗與媽媽吳丁妹從小在利嘉部落長大,

也常到後山工作,

對生活植物如數家珍。

(攝影/陳品君)

|

學校老師並沒有人是從小就在部落長大,如何從每週一節課的鄉土教育課程帶領學生認識家鄉,不是一件容易的事,加上傳承中斷是部落的難題。而這次學校在與林務局、國本農場合作主題教學設計上,讓孩子大量提問和對話。

負責一年級班級的老師陳佳淇認為:「透過孩子去問家長,讓家長知道:第一,學校正在進行這樣的活動;第二,這也是你應該教孩子,因為野菜來自這片山林。」從孩子提問中,可以讓學校教育銜接家庭教育,而孩子找不到答案,學校也有安排耆老與孩子對話,讓他們從蒐集資料、觀察記錄實作中,跳脫課堂、課本向地方學習。

畢業生圍坐一圈,說起印象深刻的植物。雖然大家不見得可以馬上說出植物名稱,但是七嘴八舌討論起「那個可以做掃把的植物」──其中一位孩子突然想起:「那是山棕,可以綁阿粨(卑南族的糯米粽)。」另一位孩子則想起:「假酸漿葉,年祭的時候,阿嬤會拿來包阿粨。」一位一年級學生溫王佳貞也對假酸漿葉印象深刻,「有一點點苦,很好吃。」她在學校學到以後,成為阿嬤的小幫手,之後和阿嬤一起上山採葉的時候,她能幫忙辨識出來。

|

| 看到熱騰騰新書, 利嘉國小老師與學生翻閱指認自己的名字與作品。 (攝影/陳品君) |

|

卑南族人用月桃葉包覆阿粨裡面的餡料;

糯米與月桃葉間隔著假酸漿帶有鹼性,

可以幫助消化。

兩者都是利嘉部落的生活植物。

(攝影/陳品君)

|

部落一角的「自然系圍籬」地景裝飾,恰恰是學生連同族人善用生活植物的熱情展現。黃正德說:「裡面可以體現幾個東西:構圖、創意,接下來是對植物的使用,過程中也可以學習植物名稱和特性。」

前些日子裡,利嘉村村長林肯毅在民俗植物田野編織課堂上,指著圍籬上的編織品對學生說:「很多人登山在山上為什麼死掉?他們是凍死不是餓死!學會這個可以就地取材遮風、避雨、保暖,而且動物聞不到你──因為身上有草味,黑熊也不會找上你。」學生聽了這段有趣的經驗分享,不禁哈哈大笑。

|

利嘉產業道路上,

自然系圍籬是部落族人和利嘉國小學生運用花草的集體創作。

(照片提供/林務局臺東林區管理處)

|

留言

張貼留言